ショクライフTOP > 栄養士の知恵袋 > 日本のこころ、和食の知恵シリーズ 号外 ~節分について~

日本のこころ、和食の知恵シリーズ 号外 ~節分について~

2015年01月30日

皆さん、こんにちわ!!

皆さん、こんにちわ!!

今日は1月30日、関東周辺では朝から雪が降りましたね!

2月3日の節分(立春の前日)までが暦で言う所の「寒(かん)」の時期。

大寒の時に雪が降るとは・・・暦って日本人の経験則の集大成なんですね!!

さて、【日本のこころ、和食の知恵シリーズ】で綴ってきましたが。

今回は2月3日の節分についてと「豆まき」や「恵方巻き」について

書いてみたいと思います。

季節の変わり目には「邪気」が入り込みやすい!?

季節の変わり目には「邪気」が入り込みやすいと言われ、

立春の前日、冬の終わりの節分には、豆まきなどの『魔除け』

行事が行われるようになったようです。

確かに季節の変わり目は免疫力が落ち、風邪をひきやすく

また体調を崩し易くなりますよね。

そういう、季節と体調の関係を日本人は敏感に感じ取り

それに対する対策を講じて来た歴史を感じます。

五穀(稲・麦・粟・稗・豆)に備わる生命力!!

春の節分では豆まきをする前に、豆を枡に山盛りに盛って

神様にお供えをすることになっています。

立春を翌日に控える節分の日は、立春を新年と見た時に

いわば大晦日にあたるわけです。

それまでの月日のけがれをはらい浄め、新年を迎えるための

儀式という意味が節分の豆まきにはあるようです。

今では炒った大豆をまきますが、昔は五穀全て(稲・麦・粟・稗・豆)

をまいていたとのこと。五穀には生命力があり、それゆえに魔除けの

魔力を持つと考えられていたためです。

最近は「雑穀ごはん」が人気で、栄養面でも豊富な雑穀をごはんに

混ぜて炊きこむことで主食から栄養面の強化を図っています。

スーパーでも五穀ごはんや十穀ごはんの「もと」として販売されて

いますし、ファミリーレストランでは「普通のごはん」と「雑穀ごはん」

を選べるようになっていたりしています。

それだけ、健康志向が高まっている現れなのかもしれません。

そこにプラスして「五穀に生命力が強く魔除けの力がある」というならば

正にこの体調を崩しやすい季節にはぴったりの食べ物ですね。

節分では豆まきと「五穀ごはん」を新しい定番にしたいものです!!

また、豆も「魔(ま)を滅(め)する」という音に通じるところから

豆の力を用いて今の豆まきのスタイルになったとも言われています。

昔は年に四日あった節分

節分とは、春夏秋冬それぞれの季節がはじまる日の前日を言うそうです。

つまり二十四節季で言う「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日が

節分ならば、一年に四日あるわけです。

その中でも立春は春のはじまりであり、かつては立春正月といって

立春を正月としていたので、春の節分は大晦日にあたる大切な日とされて

来ました。

恵方巻き

節分の日に、「その年の恵方を向いて一本まるごと食べると縁起が良い」

とされる太巻きを恵方巻きと言います。大阪を中心にした行事でしたが

もう既に全国区で行われる習慣になってきていますね。

作法は様々ですが、七福神にちなんで七つの具を入れるとされていますが

特に具材は決まっておらず、地域や各ご家庭の味で具材が決められている様です。

出世魚の様な「大豆」

最後に、直接「豆まき」とは関係ありませんが豆まきに使われる「大豆」について・・・

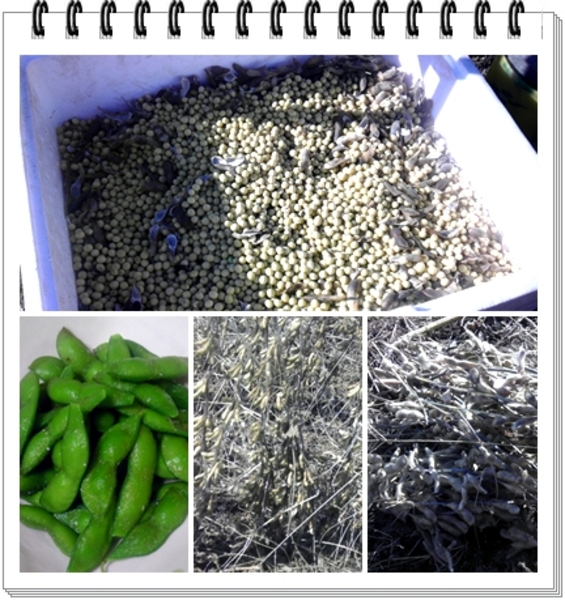

大豆は出世魚の様に成長の度合いで異なる「食べ方」や「楽しみ方」があります。

最初は「もやし」です。一般に「豆もやし」と呼ばれているものが

大豆を発芽させたもやしです。しゃきしゃきとした食感でクセがなく

低カロリーなのでお味噌汁の具材から色々な料理に利用される食材です。

栄養面ではビタミンKと葉酸、そして銅が豊富です。

次に「枝豆」ですね。夏の定番食材であり、お酒のおつまみというイメージが

強いかもしれませんね。この枝豆も栄養価が高く、タンパク質はもちろん

糖質の代謝に必要なビタミンB1、血圧調節のカリウム、お腹の調子を整える

食物繊維、血液の大切な成分である鉄などを多く含んでいます。

最後に「大豆」です。夏に育てた枝豆をそのまま完熟するまで放置すると

立派な「大豆」になってくれるのです。枝豆は生鮮野菜の分類ですので

鮮度が大事ですが、完熟させて「大豆」にしてしまえば日持ちする乾物

となります。

大豆は畑のお肉と呼ばれるくらい、タンパク質が豊富でもともと多くの

動物性食品を食べていなかった日本人の貴重なタンパク源でした。

様々な栄養効果を持っている大豆ですが特筆すべきはアメリカ合衆国政府が

発表した、ガン予防に効果があると考えられる食品「デザイナーフーズ」のうち、

大豆は最も有効とされる8種類の野菜の中に挙げられているところです。

これも自然との調和の中から生まれた和食の智恵が世界が認める食文化

となっている1つの例だと思います。

今回はこれでおしまいです・・・

《暮らしのならわし十二か月 / 飛鳥出版社 参考》